“Il pourrait arrêter s’il le voulait vraiment.”

“Elle manque de volonté, c’est tout.”

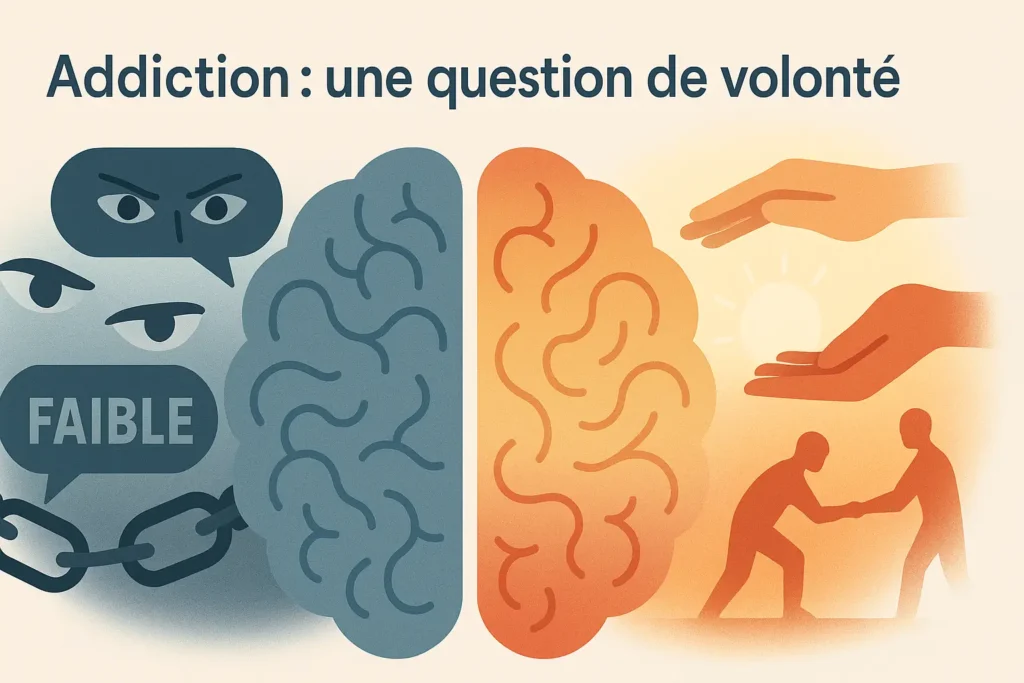

Ces phrases, vous les avez peut-être déjà entendues — ou même pensées. Elles traduisent une idée profondément ancrée dans notre société : être dépendant serait un choix, une faiblesse de caractère, un manque de volonté.

Et pourtant, les sciences, les professionnels de l’addiction, et surtout les personnes concernées nous disent tout autre chose. L’addiction est une maladie complexe, multifactorielle, qui ne se résume pas à une simple question de décision individuelle. La réduire à une affaire de volonté, c’est non seulement inexact, mais aussi contre-productif.

Dans cet article, nous allons déconstruire ce préjugé tenace. En explorant les origines culturelles de cette idée, les apports de la science, les réalités vécues et les pistes d’accompagnement, nous verrons pourquoi changer notre regard sur l’addiction est essentiel pour mieux comprendre et mieux aider.

Sommaire

Partie 1 – L’illusion de la volonté : une fausse croyance

Pourquoi ne décroche-t-il pas ? Il suffit de vouloir, non ?

Cette question, posée avec agacement ou incompréhension, revient souvent lorsqu’on évoque les personnes aux prises avec une addiction. Dans l’imaginaire collectif, il suffirait de « décider d’arrêter » pour sortir de la dépendance. Or, cette représentation simpliste repose sur une idée fausse, profondément ancrée dans notre culture : l’addiction serait un échec de volonté.

Une croyance héritée de la morale et de la société de la performance

Cette vision trouve ses racines dans des conceptions moralisatrices très anciennes. Pendant des siècles, la dépendance a été assimilée à un péché, à un vice, à une faiblesse morale. Même dans nos sociétés modernes, ce regard persiste, nourri par l’idéal de maîtrise de soi, de réussite individuelle, de mérite personnel.

Dans ce cadre, celui qui consomme malgré les conséquences est perçu comme faible, paresseux ou manipulateur. Le regard social se durcit. Et la personne concernée finit souvent par intérioriser cette honte, à force de s’entendre dire qu’elle ne fait « pas assez d’efforts ».

Une stigmatisation qui isole et qui freine l’aide

Cette idée reçue est loin d’être anodine. Elle engendre un profond sentiment de culpabilité chez les personnes concernées. Nombre d’entre elles mettent du temps à demander de l’aide, précisément parce qu’elles croient que leur situation est de leur faute. Et lorsqu’elles le font, elles craignent de ne pas être crues, ou de devoir prouver leur sincérité.

Exemple concret :

Karim, 34 ans, a tenté d’arrêter plusieurs fois la cocaïne. Chaque rechute a été accueillie par des remarques de ses proches :

“Tu vois, t’es pas prêt à t’en sortir.”

“Faut juste que tu prennes une vraie décision.”

Ces phrases, pourtant souvent pleines de bonnes intentions, l’ont fait sombrer davantage dans le silence.

Il a fallu la rencontre avec un éducateur spécialisé en CAARUD pour qu’il entende un autre discours : “Et si on comprenait ensemble ce qui te pousse à consommer, au lieu de te juger ?”

👉 Une étude de l’OFDT souligne que la stigmatisation des personnes concernées amplifie l’isolement et retarde la prise de parole et l’accès aux soins

Partie 2 – Ce que dit la science : l’addiction comme trouble complexe

Pendant longtemps, l’addiction a été perçue comme un écart moral ou une faiblesse de caractère. Aujourd’hui, les avancées en neurosciences, en psychologie et en santé publique ont profondément renouvelé notre compréhension du phénomène. L’addiction n’est pas un choix, mais une maladie chronique qui altère le fonctionnement du cerveau et du comportement.

Le cerveau sous emprise : ce que la dépendance modifie

L’un des éléments les plus marquants des recherches récentes concerne le circuit de la récompense. Lorsqu’une personne consomme une substance psychoactive (alcool, cocaïne, opioïdes…) ou adopte un comportement addictif (jeu, écrans, etc.), cela active fortement ce circuit, en libérant de la dopamine, une molécule du plaisir et de la motivation.

Au fil du temps, le cerveau s’habitue à ces pics artificiels. Il réclame davantage pour obtenir le même effet (c’est la tolérance) et souffre lorsqu’il n’a plus sa “dose” (c’est le manque). Peu à peu, la consommation devient compulsive, c’est-à-dire qu’elle échappe au contrôle volontaire de la personne.

👤 Une personne dépendante ne cherche plus forcément à “se faire plaisir” : elle cherche surtout à soulager un malaise profond ou à éviter une souffrance.

Des facteurs de vulnérabilité multiples

Tous les individus ne développent pas une addiction de la même manière. Il existe des facteurs de risque personnels et environnementaux :

Des facteurs biologiques : certains profils neurologiques ou génétiques rendent plus vulnérable.

Des facteurs psychologiques : troubles anxieux, dépression, traumatismes non résolus.

Des facteurs sociaux : précarité, isolement, violences, parcours de vie chaotiques.

Ces facteurs ne justifient pas tout, mais ils aident à comprendre pourquoi certaines personnes développent une addiction, tandis que d’autres non, à substance ou situation égale.

Trois chiffres à retenir (source OFDT, Santé Publique France)

Plus de 4 millions de personnes en France ont une consommation problématique d’alcool.

Le délai moyen entre le début d’une addiction et la première demande d’aide est de 8 à 10 ans.

Les troubles liés à l’addiction concernent toutes les catégories sociales, sans distinction.

Loin des clichés, la science nous invite donc à un regard plus nuancé, plus humain, et plus lucide sur ce que vivent les personnes dépendantes.

Partie 3 – Ce qui aide vraiment : accompagnement, soutien, processus

Face à la complexité de l’addiction, une vérité s’impose : personne ne s’en sort seul. Derrière chaque parcours de rétablissement, il y a du soutien, de l’écoute, de la patience… et des outils adaptés. Loin des discours culpabilisants ou simplistes, ce sont souvent des approches ancrées dans la réalité, respectueuses du rythme de la personne, qui permettent un véritable changement.

L’accompagnement plutôt que la contrainte

Les professionnels de l’addiction — éducateurs spécialisés, psychologues, médecins, travailleurs sociaux — savent combien la relation est centrale. Ce n’est pas un rappel autoritaire qui permet à une personne de sortir de l’addiction, mais un cadre sécurisant et bienveillant, dans lequel elle peut explorer ses ambivalences, ses blessures, ses forces.

C’est là que des approches comme l’entretien motivationnel, l’approche centrée sur la personne ou la méthode des 12 étapes prennent tout leur sens. Elles reposent sur une conviction simple : la motivation se construit, elle n’est pas un prérequis.

💬 Dire à quelqu’un : “Tu n’as pas assez de volonté”, c’est comme dire à un blessé : “Tu ne cours pas assez vite.”

Le rétablissement : un processus, pas un déclic

Le changement ne se fait pas en ligne droite. Les personnes concernées passent par des étapes, parfois des retours en arrière, des pauses, des rechutes. Mais chaque tentative compte. Chaque expérience permet d’apprendre. Le chemin n’est pas une question de force, mais de persévérance et de soutien.

🧱 On ne sort pas d’une addiction “d’un coup”. On s’en éloigne petit à petit, en reconstruisant son équilibre de vie, ses repères, ses liens.

“J’ai arrêté cinq fois. Et j’ai rechuté cinq fois. Chaque fois, on m’a dit que je n’étais pas sérieuse. Mais la sixième fois, j’ai rencontré une éducatrice qui ne m’a pas jugée. Elle m’a dit que c’était normal d’avoir peur, et que chaque tentative comptait. Pour la première fois, je me suis sentie capable. Pas parce que j’avais plus de volonté. Parce qu’on m’a laissé le temps.”

Les parcours de rétablissement sont faits de relations humaines solides, de soutiens adaptés, et de regards bienveillants. C’est cela, au fond, qui aide vraiment.

Partie 4 – Changer de regard, c’est déjà aider

Quand on comprend que l’addiction n’est ni un choix, ni une faiblesse, ni un simple manque de volonté, notre posture change. Et cette évolution du regard peut, à elle seule, transformer la qualité de l’accompagnement.

Sortir du jugement, entrer dans la compréhension

Jugement, rejet, infantilisation… Ces attitudes, même involontaires, fragilisent la personne déjà en lutte contre elle-même. En adoptant une posture d’écoute, de curiosité bienveillante, on cesse d’imposer des solutions pour simplement rejoindre l’autre là où il en est.

Ce changement de posture ne nécessite ni diplôme, ni expertise médicale. Il repose sur une disposition intérieure : le respect, la patience, l’absence d’attente immédiate de résultat.

👂 Exemple : remplacer “Tu dois arrêter maintenant” par “Qu’est-ce qui te pousse à consommer aujourd’hui ?”

Le rôle de chacun : professionnels, proches, citoyens

Les professionnels peuvent valoriser les ressources de la personne plutôt que ses manques.

Les proches peuvent exprimer leurs limites sans rompre le lien.

Les citoyens peuvent cesser de colporter des clichés et soutenir des politiques de soin et de réduction des risques.

🙋♂️ Un regard qui change peut devenir un soutien silencieux mais décisif.

Des mots qui construisent, d’autres qui détruisent

Le langage n’est jamais neutre. Dire d’un usager qu’il est “irresponsable”, “manipulateur”, “toxico”, c’est l’étiqueter, et donc l’enfermer. À l’inverse, parler de “personne en situation d’addiction”, de “parcours de rétablissement”, de “besoins non couverts”, c’est reconnaître son humanité.

Mots à éviter / mots à privilégier

| ❌ À éviter | ✅ À privilégier |

|---|---|

| Toxicomane / drogué | Personne concernée par une addiction |

| Rechute | Retour temporaire à la consommation |

| Il ne veut pas s’en sortir | Il a besoin d’un accompagnement adapté |

| Il est faible | Il traverse une situation difficile |

Changer de regard, c’est souvent le premier pas vers une société plus juste, plus lucide et plus humaine face à l’addiction.

Conclusion

Il est temps de faire tomber un mythe tenace : l’addiction n’est pas qu’une question de volonté. Derrière chaque parcours de dépendance se cache une histoire, des souffrances, des mécanismes biologiques complexes, et souvent, un besoin urgent de soutien et de reconnaissance.

Changer notre regard, c’est ouvrir la porte à un accompagnement plus juste, plus efficace, plus humain. C’est accepter que le rétablissement ne se décrète pas, mais se construit — avec du temps, de la patience, et surtout, avec des relations sincères et respectueuses.

Nous avons tous un rôle à jouer, que l’on soit proche, professionnel, ou simple citoyen.

📣 Et vous, avez-vous déjà changé votre regard sur l’addiction ?

En bref : Comprendre l’addiction autrement

L’addiction n’est pas une affaire de volonté, mais une maladie complexe.

Les croyances moralisatrices renforcent la stigmatisation des personnes concernées.

Les avancées scientifiques montrent l’impact réel de l’addiction sur le cerveau.

L’accompagnement bienveillant est plus efficace que la contrainte.

Changer de regard, c’est déjà agir en faveur d’une société plus juste.

Faq

L’addiction est-elle vraiment une maladie ?

Oui. Les recherches en neurosciences montrent que l’addiction est une maladie chronique qui altère le fonctionnement du cerveau, notamment le circuit de la récompense, affectant ainsi le contrôle des comportements.

Pourquoi dit-on que ce n’est pas qu’une question de volonté ?

Parce que la consommation devient compulsive et échappe souvent à la décision consciente. La personne dépendante ne cherche pas à se faire plaisir, mais à soulager une souffrance ou un malaise profond.

Tous les consommateurs développent-ils une addiction ?

Non. L’addiction résulte d’une combinaison de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Deux personnes exposées à la même substance ne réagiront pas forcément de la même manière.

Comment aider une personne en situation d’addiction ?

En adoptant une posture d’écoute, sans jugement. L’accompagnement bienveillant, la patience, et des approches comme l’entretien motivationnel sont souvent plus efficaces que la contrainte.

Une rechute signifie-t-elle un échec ?

Pas du tout. La rechute fait souvent partie du processus de rétablissement. Elle peut même être un moment clé pour mieux comprendre les déclencheurs et adapter l’accompagnement.

Pour aller plus loin

Articles et rapports

OFDT – Drogues et addictions : chiffres clés 2025

Lire le rapportAddictions France – Drogues et opinion publique

Consulter l’étude OpinionWay (2025)Fédération Addiction – Réduire les risques et accompagner autrement

Accéder aux ressources

Vidéo pédagogique

Comprendre l’addiction – Neurosciences

Addiction Neuroscience 101 – YouTube